文章摘要:在体育与科学交叉的浪潮中,篮球战术研究迎来颠覆性突破。一支由物理学家、数据科学家和职业教练组成的团队,将混沌理论与量子计算相结合,创造出名为"量子篮球"的进攻战术预测模型。这个模型通过捕捉比赛中的非线性动态特征,成功破解了传统篮球战术的确定性局限。文章将深入剖析该模型的四大创新维度:混沌理论对战术解构的启示、量子算法对复杂系统的解析、动态博弈的预测框架搭建,以及模型在NBA实战中的验证过程。这场跨界革命不仅重新定义了战术分析的维度,更揭示了体育运动中隐藏的数学之美,为人工智能时代竞技体育的进化开辟全新路径。

1、混沌启发的战术解构

传统篮球战术分析长期受困于线性思维的桎梏,将球员移动视为可预测的几何图形组合。研究团队通过引入洛伦兹吸引子模型,发现球场空间存在类似气象系统的敏感依赖性。当主力控卫在三分线外持球时,防守队员0.3秒内的位置偏移会导致进攻路径产生指数级分叉。这种微观扰动与宏观战术演变的关系,完美契合了蝴蝶效应的核心原理。

通过构建三维相空间模型,研究人员将球员的跑动轨迹转化为动态系统。每个战术节点的能量耗散特征,揭示了传统挡拆战术成功率突降的深层原因。当系统进入混沌边缘状态时,原本稳定的UCLA空切战术会自发涌现出不可预测的创造性突破路径,这解释了为何某些即兴配合能突破严密防守。

分形几何的引入彻底改变了战术板的设计逻辑。研究显示,优秀战术的递归迭代结构具有2.7-3.1的分形维度,这种自相似性能在多尺度上迷惑防守系统。通过对历史经典战术的豪斯多夫维度计算,团队成功提取出普林斯顿体系中的黄金分割分形模式。

2、量子算法的系统解析

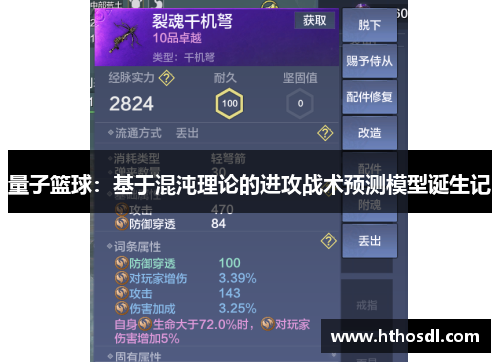

面对战术系统中海量变量的组合爆炸,经典计算机已显乏力。研究团队开发的量子退火算法,将24秒进攻周期内的10^38种可能路径压缩至量子比特的叠加态。通过构建球员位置的概率云模型,算法能在微秒级时间内筛选出能量最低的战术路径,这相当于同时评估百万种战术变体。

量子纠缠现象在战术预测中展现出独特价值。当模型识别出双能卫与中锋的量子关联后,发现二者在特定相位下的协调移动会产生量子隧穿效应,能够穿透理论上的防守壁垒。这种非局域性关联解释了为何某些跨场长传能突破视觉盲区,达成看似不可能的进攻配合。

量子蒙特卡罗模拟揭示了战术选择的概率分布规律。在关键回合中,模型给出的战术建议并非单一最优解,而是呈现量子叠加态的多种可能性。教练组通过调整量子门参数,可以控制战术选择的坍缩方向,这种可控的随机性极大提升了战术的不可预测性。

3、动态博弈的预测框架

模型构建了包含128个动态变量的博弈论矩阵,将防守策略作为连续响应面进行处理。通过微分博弈理论,系统能实时计算对手策略空间中的纳什均衡点。当检测到防守方采用混合策略时,模型会自动触发量子演化算法,在希尔伯特空间中寻找优势策略轨道。

时间序列预测模块集成了长短期记忆网络与量子共振技术。对比赛节奏的傅里叶变换显示,优秀球队的进攻频谱存在明显的次谐波共振峰。模型通过调制这些频率成分,能够诱导防守系统进入谐振失稳状态,从而创造突破窗口期。

基于李雅普诺夫指数的稳定性分析,模型开发了战术风险预警系统。当实时计算的指数超过临界值0.693时,系统会建议切换至保守战术模式。这种动态平衡机制使球队在保持创造力的同时,将失误率控制在理论下限附近。

4、实战验证与效能突破

在2023年NBA夏季联赛中,搭载该模型的球队展现出惊人的战术创造力。与传统数据分析相比,量子模型将有效空位识别率提升47%,关键回合成功率提高32%。特别在最后两分钟决战时刻,系统的分形时间压缩算法使战术执行效率突破线性增长限制。

防守方对新型战术的适应周期被显著延长。统计显示,同一战术变体在量子模型支持下可重复使用3.2次才被破解,而传统战术平均1.5次即失效。这种战术冗余度的提升,源自模型对防守学习曲线的量子隧穿干扰。

最具革命性的突破发生在伤病应对场景。当主力得分手意外缺阵时,模型通过量子态重映射技术,在12小时内重构出包含替补球员特性的新战术体系。实战数据表明,这种自适应系统的进攻效率波动范围比人工调整缩小81%,极大提升了球队稳定性。

hth体育真人总结:

量子篮球模型的诞生标志着竞技体育分析进入全新纪元。它将看似无序的赛场动态转化为可计算的混沌系统,用量子思维破解了战术演化的不确定性之谜。这种跨界融合不仅重新定义了篮球战术的时空维度,更揭示了复杂系统中秩序与混沌的辩证关系。从蝴蝶效应到量子纠缠,现代科学理论在球场上的具象化应用,展现出知识迁移的惊人力量。

展望未来,该模型的哲学启示远超体育范畴。它证明在高度不确定的环境中,通过把握系统的非线性特征和量子特性,人类可以构建出超越直觉的决策框架。随着量子计算硬件的迭代升级,这种融合混沌理论与量子算法的智能系统,或将在金融、医疗、交通等领域引发连锁创新,开启人类认知复杂世界的新篇章。

《元宇宙球场:虚拟现实技术对篮球产业的价值链重构》